【浮世絵掃苔録】

第96回企画展 2025年12月2日(火)〜2026年3月1日(日)

上方浮世絵館では、江戸時代の大阪で出版されていた浮世絵を展示しています。大阪の浮世絵は、おもに道頓堀で上演されていた歌舞伎に出演する役者たちを描いたもので、舞台の様子や役を演じる役者の姿を見ることができます。

タイトルの「掃苔(そうたい)」とは、墓石の苔をきれいに取り去ることを指し、転じて墓参りの意を持ちます。現代においても、歴史上の偉人や有名人の墓を訪ね、故人を偲びその人生に思いを馳せる文化は受け継がれています。とくに名跡を襲名しその名を継ぐ歌舞伎役者にとって、墓所は先祖と対面できる重要な場といえるでしょう。

そこで今回の展示では、大阪に墓所や記念碑がある役者たちを取り上げ、浮世絵に描かれた姿ともに紹介します。ありし日の役者たちの姿を浮世絵でご覧になり、墓所を訪ねてその活躍に思いを馳せてみてください。役者絵鑑賞の一助としていただければ幸いです。

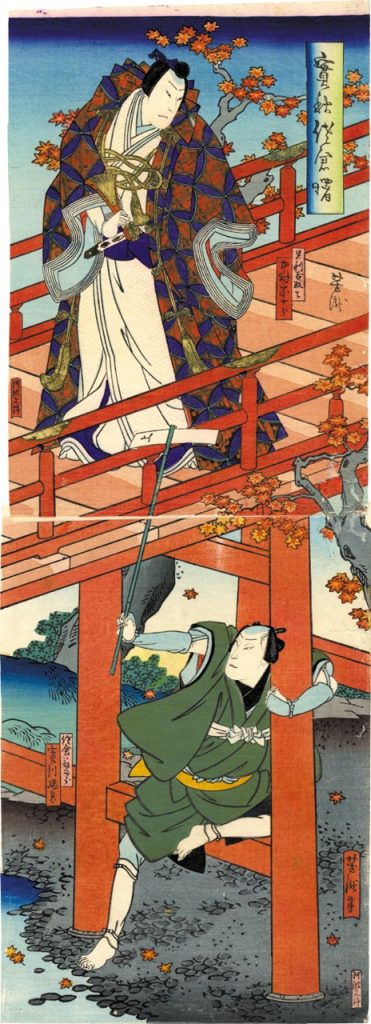

芳瀧 画

「実秋佐倉賑」

初代中村宗十郎(足利義政公)

初代実川延若(佐倉藤五郎)

Performed by Nakamura Sojuro I (playing the role of shogun Ashikaga Yoshimasa), and Jitsukawa Enjaku I (playing the role of Sakura Togoro)

大阪に墓所がある役者たち

歴史上の偉人や著名人の墓を訪ねる「掃苔(そうたい)」趣味は、戯作者暁鐘成(1793~1860)による『浪華名家墓所集』という大阪の文化人の没年や墓所などが記された写本が伝わることから、江戸時代にはすでに確立していたことがうかがえます。

今回の展示では、『浪華名家墓所集』を元に宮武外骨(1867~ 1955)が他の資料を使って増補した『浪華名家墓所記(草稿)』(明治44年3月発行)に収録されている記事を用いて、紹介します。本展示にあたり、各寺院の方々には取材にご協力をいただき、御礼を申し上げます。

日蓮宗 本覚山 正法寺

○中村芝翫(俳優) 天保九年七月廿五日没 年六十一 西高津 正法寺

三代目中村歌右衛門、俳名を芝翫のちに梅玉といひ、別号を百戯園と称す、屋号加賀屋、俗称市兵衛大阪の人、近世梨園の名人なり、墓面に歌唄院宗讃日徳信士と記し、裏面に行状、右側に没年、左側に、辞世、南無さらば妙法蓮華けふ限り、梅玉と刻す

三代目中村歌右衛門は、江戸時代大阪歌舞伎界の名優であり、上方浮世絵にも数多く描かれています。正法寺にある歌右衛門の墓には、記事にある戒名や辞世の句も彫刻され、祇園守の家紋が刻まれています。

初代中村玉七 正法寺

○中村玉七(俳優)明治四十三年九月 日没 中寺町 正法寺

大阪の俳優なり、辞世「僧ひとりたつねて来たり秋の暮」

初代中村玉七は、『古今俳優似顔大全』に「三代目芝翫の実子 安政七年二月十五日没 二十三才」とあり、若くして亡くなっています。

正法寺の墓の台座には「加賀屋玉七」とあります。玉七の死後に出版された死絵(三階の解説参照)に記された戒名には、「向鶴院加玉日昌信士」や「歌翫院梅鶴日玉信士」などを確認することができ、本人の墓であるかは未確認です。

○中村富十郎(俳優) 安政二年二月十三日没 年七十 正法寺

初名市川熊太郎、後三代目歌右衛門弟となり中村松江と称す、天保四年二代目中村富十郎と改名す、俳名慶子

正法寺にあったとされる二代目富十郎の墓は、五代目によって整えられ、一門の真新しい墓石に生まれ変わっています。

日蓮宗 常國寺

○中村歌右衛門(俳優) 嘉永五年二月十七日没 年五十五 中寺町 浄國寺

幼名吉太郎江戸下谷の人、藤間勘十郎の養子となり歌右衛門の門弟となる、天保七年四代目を嗣ぐ、俳名を翫雀又魁香舎といふ、法号歌成院翫雀日光信士

四代目中村歌右衛門の墓は『浪華名家墓所記』には「浄國寺」とあり、現在は「常國寺」にあります。また、法号も「歌成院翫雀日光信士」ではなく「歌成院翫雀日龍信士」とあり、墓所記の記述とことなる部分が見られます。

初代実川延若 円妙寺

『浪華名家墓所記』に延若の師である実川額十郎の記述はあるものの、初代実川延若の記述はありませんでしたが、上方浮世絵に欠かせない役者として紹介します。

近松門左衛門 法妙寺

●近松門左衛門(浄瑠璃作者)享保九年十一月廿二日没 年七十二 谷町寺町 法妙寺

姓は杉森、名は信盛、平安堂巣林子と号す、浄瑠璃作者の名家にして、古今無双の文者といふべし、尚久々知村広済寺にも墳墓あり、法号阿耨院穆矣日一具足居士

法妙寺は大東市へ移転しており、法妙寺にあった近松の墓は谷町の現在地へ移されて保存されています。近松の墓は兵庫県尼崎市の広済寺にも残されています。

芝居の登場人物たちの墓所

実際に起こった心中事件を基にした「曽根崎心中」、赤穂浪士たちが起こした仇討事件を基にした「仮名手本忠臣蔵」など、事件をタイムリーに脚色した芝居は大流行をしました。しかし、実際の事件をそのまま脚色することは、社会に与える影響から上演を禁止されることもあり、幕府への批判につながる場合には物語の舞台となる「世界(時代背景)」を変えて創作されました。

劇中では時代や名前を変えていても、そのモデルとなった人物は観客には明らかです。その主人公たちの墓を訪ねることも、「掃苔(そうたい)」趣味に加えることができるでしょう。また芝居に関係する場所として訪ねる「掃苔」は、いまでいうところの「聖地巡礼」につながっているといえるでしょう。

遠城兄弟 崇禅寺

『敵討崇禅寺馬場(かたきうちそうぜんじばば)』

正徳五年(1715)に崇禅寺において実際にあった事件を基に、生田伝八に兄弟を殺された遠城治左衛門と春藤幾八郎が、崇禅寺の馬場でその敵を討とうとして、多くの助太刀を用意した生田伝八に返り討ちにあう芝居です。モデルとなった大和郡山の藩士遠城治左衛門と安藤喜八郎の兄弟の墓碑が、現在も崇禅寺にあります。

三勝半七 三津寺

『舞扇南柯話(まいおうぎなんかのはなし)』

元禄八年(1695)に大阪千日の墓所の南側で俗にさいたら畑といわれる場所であった心中を基にした芝居で、そのモデルが美濃屋三勝と赤根屋半七であったといわれる。

元禄十五年には芝居となり、好評を博したことから追善にさいたら畑付近に二人の墓碑を建立、のちに再建されたと伝わります。現在は三津寺の松林庵墓地にあります。

雁金文七 正法寺

『藍桔梗雁金五紋(あいききょうかりがねごもん)』

元禄期(1688~1704)に実在した雁金文七を頭に、庵平兵衛、布袋市右衛門、極印千右衛門、神鳴庄九郎ら五人のならず者が、元禄15年(1702)大坂千日刑場で処刑されます。この五人をモデルに「雁金五人男」ものが脚色され、単なる悪党から仁侠の徒として描かれるようになります。

正法寺に残る雁金文七と極印千右衛門の墓は表面が剥がれており、二人にあやかりたい人が持ち帰ったためといわれています。

椀久 実相寺

『千種の乱れ咲(ちくさのみだれざき)』

大阪の豪商椀屋久右衛門が新町遊郭の傾城松山に深く馴染み、派手に遊びすぎたために身内により座敷牢へ入れられ発狂し、延宝五年(1677)に亡くなるという実説を基に芝居や舞踊となりました。

『浪華名家墓所記』に

●椀久 延宝五年九月七日没 年 八丁目寺町 実相寺

墓面には宗達居士墓と記し、別に椀久之墓と記せし標石を建てたり、と記されています。実相寺にのこる椀久の墓のとなりには松山の墓が建てられています。

追悼する浮世絵「死絵」

故人を偲びその役者人生へ思いを馳せる「死絵」は、当時の人々にとって「掃苔(そうたい)」趣味に近しい存在であるのかもしれません。