二世紀の時を超えてなお輝き続ける浮世絵の中の歌右衛門をご紹介します。

三代目歌右衛門は、江戸時代の文化・文政期(19世紀前半)の上方歌舞伎界を代表する役者です。

三代目歌右衛門の活躍した時代は、寛政3年(1791)から明治20年(1887)までの約100年間で、作製された上方浮世絵の中の隆盛期に当り、多くの浮世絵師が三代目歌右衛門を描いています。

三代目歌右衛門の活躍した時代は、寛政3年(1791)から明治20年(1887)までの約100年間で、作製された上方浮世絵の中の隆盛期に当り、多くの浮世絵師が三代目歌右衛門を描いています。

三代歌右衛門は、敵役・立役・女形をも勤める「兼ル」役者として絶大な人気を誇り、最高ランクの「名人」となり、文字通りの千両役者になった上方を代表するトップスターでした。

祝詞宝来山(ことぶきほうらいさん)

名護屋山三/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政4年(1821)11月 中座

名護屋山三/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政4年(1821)11月 中座

三代目歌右衛門の人気

三代目歌右衛門はからだが小さく容貌も役者に不向きであったが、その人気は抜きん出て高く、上品で美男であったライバル二代目嵐吉三郎はたいそう口惜しがったそうです。

三代目歌右衛門はからだが小さく容貌も役者に不向きであったが、その人気は抜きん出て高く、上品で美男であったライバル二代目嵐吉三郎はたいそう口惜しがったそうです。

歌右衛門の人気の秘密は多役をこなす芸の広さや早変わりなどの斬新さにあり、また頼られれば後には引かない気性と相まって、役者としても人間としても庶民の憧れの的でした。

一谷ふたば軍記(いちのたにふたばぐんき)

熊谷次郎直実/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政8年(1825)3月 角座

熊谷次郎直実/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政8年(1825)3月 角座

江戸での活躍

三代目歌右衛門は、上方だけでなく三度下った江戸での評判も絶大でした。

三代目歌右衛門は、上方だけでなく三度下った江戸での評判も絶大でした。

江戸中村座の舞台出演の際には、隣の市村座での三代目坂東三津五郎や五代目松本幸四郎らの芝居は、客が少なく興行を早々に打ち切るほどだったそうです。「上方へは帰したくない」と願われるほど江戸っ子に慕われていました。

この浮世絵は、役者絵を描かせたら江戸随一といわれた初代歌川豊国の作品です。ギョロ目、鷲鼻の特徴が良く描かれています。

一双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょくるわにっき)

はなれ駒長吉/中村歌右衛門3

初代歌川豊国 画(江戸)

文化11年(1814)6月 江戸中村座

はなれ駒長吉/中村歌右衛門3

初代歌川豊国 画(江戸)

文化11年(1814)6月 江戸中村座

「兼ル」役者歌右衛門

三代目歌右衛門の凄さは、立役だけでなく、敵役、女形も勤める「兼ル」役者と言われていたことです。通常、女形を演じる役者は幼少より女性らしく振る舞う努力を積み重ねて、やっと一人前になるが、三代目は男らしくも、女らしくも演じることができました。

三代目歌右衛門の凄さは、立役だけでなく、敵役、女形も勤める「兼ル」役者と言われていたことです。通常、女形を演じる役者は幼少より女性らしく振る舞う努力を積み重ねて、やっと一人前になるが、三代目は男らしくも、女らしくも演じることができました。

さらに、三代目の亡き後、上方歌舞伎界を背負って立つことになった女形役者三代目中村松江をも育て上げています。歌舞伎の勘所を熟知していたのでしょう。

ちなみに五代目・六代目中村歌右衛門は女形の役者でした。

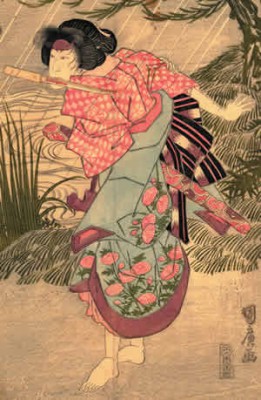

恋陸奥媚賊(こいのみちのくおんなとうぞく)

おせん/中村歌右衛門3

丸丈斎国広 画

文政6年(1823)7月 角座

おせん/中村歌右衛門3

丸丈斎国広 画

文政6年(1823)7月 角座

石川五右衛門演じる

「石川や 浜の真砂はつきるとも 世に盗人の種はつくまじ」と歌った盗賊石川五右衛門は、文禄3年(1594)、京の三条河原で釜ゆでの刑に処せられました。

三代目歌右衛門は、そのギョロ目が似合っていたのか、五右衛門を数多く演じています。

金門五三桐(きんもんごさんのきり)

石川五右衛門/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政5年(1822)5月 中座

石川五右衛門/中村歌右衛門3

春好斎北洲 画

文政5年(1822)5月 中座